2024.10.17

チェコのあれこれ

今回、チェコの偉大な作曲家・ドヴォルザークの交響曲第8番 (通称ドボ8) を演奏するにあたり、チェコにまつわる個人的エピソードをとりとめもなく書きつつ、気分を盛り上げていきたいと思います。

ちなみに、私自身は浜響では二度目のドボ8ですが、前回のその演奏会 (第57回定期) は2004年11月28日でしたので、それからちょうど20年になります。

1つ目。まず、チェコと言えばビール。チェコは、ピルスナー発祥の地であり、一人当たりのビール消費量が30年連続世界一というビール大国で、私もチェコのお隣りドイツに住んでいた時はチェコを代表するビール「ピルスナー・ウルケル」を毎日飲んでました。その「ピルスナー・ウルケル」は、ドヴォルザークが生まれた翌年の1842年に製造が開始されたので、もしかしたらドヴォルザークも飲んでいたのかも。ちなみに、同じくチェコの大作曲家・スメタナの父親はビール醸造士でした。

2つ目。チェコは小動物のブリードがとても盛んで、日本のペットショップでもチェコ生まれの小動物に出会うことができます。実は動物好きの私は、ネコに加えて小動物を数匹飼っているのですが、そのうちの1匹はチェコ生まれです。ちなみに、ドヴォルザークは鳩の愛好家でした。

3つ目は今でも悔やみきれない思い出で、私が十数年前に日本からドイツに向かう飛行機に乗った時、隣りの席に60-70代と思われる男性が座っていました。飛行中は特に会話もないままドイツに到着し、私が荷物棚から自分のバイオリンを取り出した時、その男性が「あなたはバイオリンを弾くのですね。私も昔チェコ・フィルでトランペットを吹ていました」 と笑顔で話しかけて下さり、そのまま先に飛行機を降りて行かれました。そう言われて思い返すと、その方は見た目・年齢的に、ノイマン時代からたくさんの名演を聞かせてくれた、チェコ・フィルの伝説的トランペット奏者、ミロスラフ・ケイマル氏だったのではないかと…いずれにしてもチェコ・フィルの元メンバーとじっくり会話できる機会を逃してしまったことはとても残念でした。

4つ目。私は、約100年前にチェコのプラハで作られたバイオリンを弾いています。以前よりチェコ・フィルの弦楽器の音色に惹かれていた私は、25年ほど前に敢えてチェコ製のバイオリンを探し求め、この楽器と出会いました。それまでの75年間、この楽器がどこで誰に弾かれていたのかは知るすべもありませんが、そのおかげで想像力がかき立てられ、もしかしたらターリヒ(チェコ・フィルの第一次黄金期を築いた名指揮者)が指揮するチェコ・フィルで弾かれたことがあるかもしれない、もしかしたらこのバイオリンの製作者 (1887年プラハ生) はドヴォルザーク (1904年プラハ没) と出会ったことがあるかもしれない、などど妄想にふけることが出来ます。

最後に、チェコ・フィルによる、ドボ8のおススメCDを1つ。2013年に初出のライブ録音として発売された、ルツェルン音楽祭でのジョージ・セルとのライブ盤 (1969年8月30日) です。セルのドボ8というと、彼の生涯最後のレコーディングとなったクリーヴランド管弦楽団とのセッション録音 (1970年4月) が名盤として古くから広く知られていますが、その8ヶ月前のチェコ・フィルとの演奏はそれを上回る熱演だと私は思います。未聴の方は是非一度聞いてみてください!

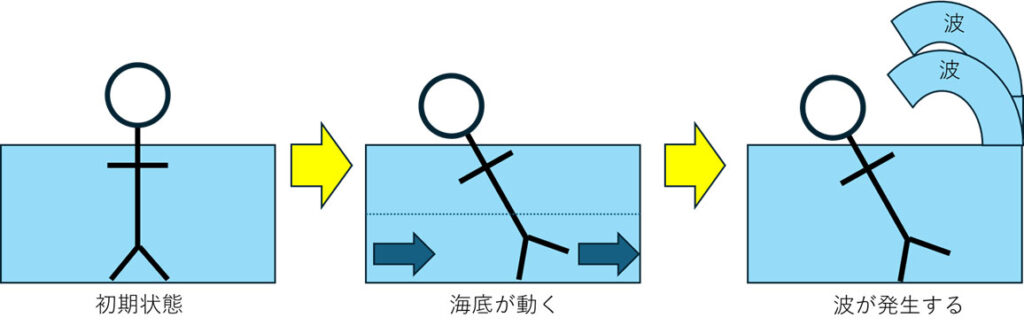

※写真は、ドヴォルザークが眠るヴィシェフラド民族墓地に向かう坂道から見た、ヴルタヴァ川とプラハの街並みです。(2009年5月訪問時に撮影)

(バイオリン TI)