2025.05.31

6/1(日)は浜響オーケストラ鑑賞教室

2025.05.30

6月1日 オーケストラ鑑賞教室当日が迫ってきました。

オーケストラ鑑賞教室で大人気の「指揮者体験コーナー」。

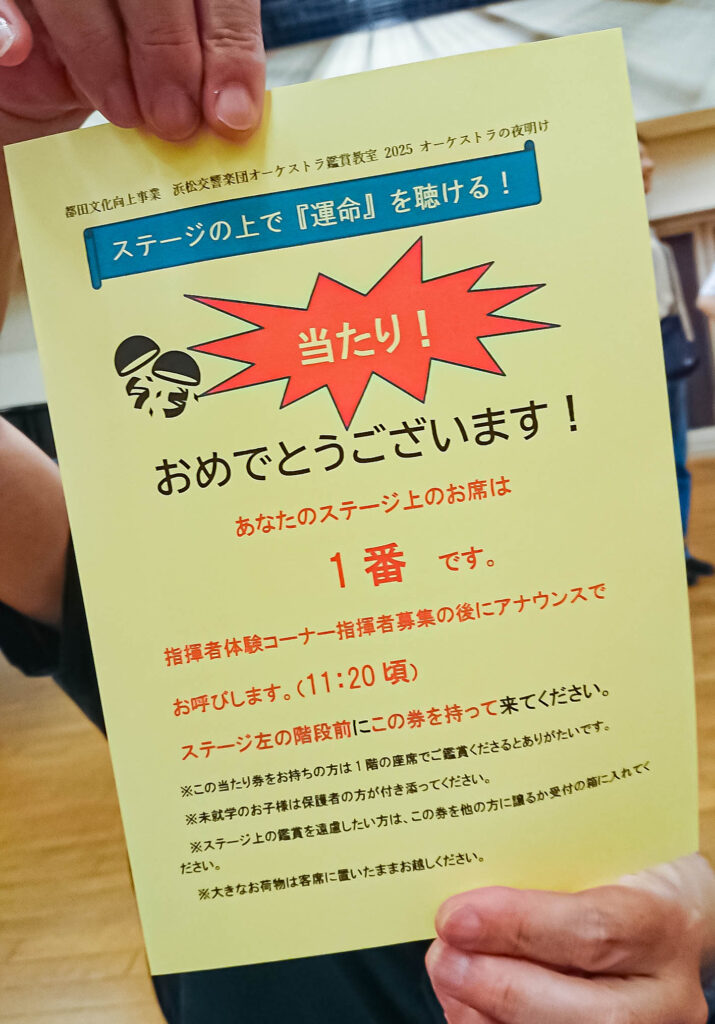

今回のオーケストラ鑑賞教室では、指揮者体験に加えて、ステキな企画をしてみました。

なんと!プログラムに「当たり券」が入っていた人は、ステージに上がって、目の前でオーケストラの生演奏を聴くことができるんです。

サーラホールの大きなステージの上に、30席を超えるほどの特別席を用意します。

ヴァイオリンやトランペットの楽団員の隣に座って、一緒に楽譜を見ながら演奏を聴けちゃうかも!

もう一つの目玉企画、開演前の「ステージたんけんツアー」も見どころです。

先着50名様までステージの上にあがることができます。

ステージの上で、オーケストラを構成するひとつひとつの楽器の音色を聴いたり、楽器に関するちょっとした小ネタを知ったりするチャンスです。

もちろん客席でお楽しみいただくこともできます。

10:15開場、10:30「ステージたんけんツアー」が始まります。

開演前に、楽器のあれこれを知って、本番のステージをいっそうお楽しみください。

Vn T

2025.05.22

6月1日はオーケストラ鑑賞「体感」教室へ!

ベートーヴェン交響曲第5番「運命」。

「ジャジャジャジャーン!!」から始まる、この超・有名な曲。

小・中学校の授業でも取り上げられ、清掃の時間には2楽章がスピーカーから流れてくる学校もあるとか。

その曲を、オーケストラが演奏している中で聴けるかも!

隣も前も後ろも、みーんな楽団員。

普段、なかなか近くで演奏を見る機会がないバイオリンなどの弦楽器、かっこいいトランペットなどの金管楽器、素敵な音色のフルートなどの木管楽器、大迫力のパーカッション達。

ゼロ距離からの音響、その迫力にビックリするかもしれません。

こちらは抽選なのですが、意外に、舞台に上がれる人数は多いんです。

ぜひ、6月1日までに運を高めておいてくださいね。

残念ながら抽選にもれてしまったとしても、会場のサーラ音楽ホールは最新式のホールで、音響がとっても良いんです。

オーケストラが奏でる世界へと、没入体験をお楽しみください。

もちろん、オーケストラ教室恒例「指揮者体験」にも、ふるってご参加&挙手、お待ちしております!

さて、写真は「銅鑼(どら)」という中国の伝統楽器です。

(撮影の都合上、裏からですみません)

ドシャーンと鳴らすと、中華料理が出てきたり、戦いが始まったりしますね(勝手な印象)。

オーケストラの曲でも、ちょいちょい登場します。

クラシック界で有名なのは、チャイコフスキー交響曲第6番「悲愴」4楽章で、たった一発だけ登場するというもの。

こーんな重くて大きな楽器を、一発だけ。

運搬とか、どう考えても大変そうなのに、なんて贅沢な……

と思ったら!

なんと、このオーケストラ鑑賞教室でも、たった一発のために、用意されているそうです。

うっそー!

さぁ、どこで登場するのでしょう?

お見逃し&お聞き逃しなく!

(Vn.CS)

2025.05.19

5/14「夢に追いかぜコンサートin浜松」練習開始

2025.05.08

6/1 オーケストラ鑑賞教室があります!

6/1 オーケストラ鑑賞教室に向けての練習が始まっています。

~オーケストラの夜明け~と題して、指揮は井上京先生をお招きします。ナビゲーターとして、静岡県舞台芸術センター(通称スパック(SPAC))所属の俳優さんお二人にも出演していただきます。

今回のオーケストラ鑑賞教室は、オーケストラをより身近に感じていただこうと、これまでにない新たな企画を検討中です。そんなことできるの??うまくいくのかな…なんて、実行委員でも少しざわざわしていますが、皆様に喜んでいただける企画になるよう知恵をしぼり出していきます!

場所は、サーラ音楽ホールです。なんと、入場無料です。たくさんのお客様のご来場をお待ちしております!

Vn T

2025.04.13

第98回演奏会へのご来場ありがとうございました。

2025.04.12

いよいよ明日!「魂を揺さぶる大地の調べ」

2025.04.11

4/13「魂を揺さぶる大地の調べ」の演奏会まであと2日!

2025.04.10

ドボルザーク愛、届けます!

3年前の第5回浜響ソリストオーディションで第一位を獲得された島宗 楽(しまむねたの)さん。

3年前の第5回浜響ソリストオーディションで第一位を獲得された島宗 楽(しまむねたの)さん。

ご自身も長く演奏されているというドボルザークのチェロ協奏曲(通称ドボコン)で、今回浜響と初めて共演します。

いよいよ本番を目前に控え、先月の集中練習に引き続きソロ合わせのために浜響の練習日にお越し下さったので、ドボコンの聴きどころなどについてお話を伺いました。

―まずは、浜響との練習についてはいかがですか?

普段はピアノと合わせることが多く、オーケストラと一緒に演奏する機会が少ないので、ピアノ伴奏とはまた違っていろいろな楽器の音があちこちから聞こえてくるのが、とても楽しく刺激になります。

―ドボコンはどんなところがお好きですか?

民族的なメロディーや、特に第3楽章のお祭りのように盛り上がるところが好きです。またこの曲の最後については逸話が残されていて、もともとはもっと短く終わるはずが、ドボルザークが好きだった女性の訃報を聞いて書き直し、その女性が好きだった曲を引用するなどして長くなったのだそうです。音楽だけでなくこういった曲の背景にあるストーリーも併せて、大好きな曲です。

―ドボルザーク、お好きなんですね。

中学生の頃にチェコに行った経験もあるので、ドボルザークの音楽には思い入れがあります。

―最後に、演奏会に来られるお客様に聴いてほしいところを教えて下さい。

第3楽章で、バイオリンソロとの掛け合いになるところが格好良いので、ぜひ聴いてください!

島宗さんのドボルザーク愛、オケとしてもしっかり受け止めて、一緒に最高のドボコンをお客様にお届けしたいと思います。

島宗さん、取材へのご協力、ありがとうございました!

Vc AK

2025.04.09