2025.10.08

ごろごろオーケストラに出演しました!

2025.10.07

秋🍂

2025.10.06

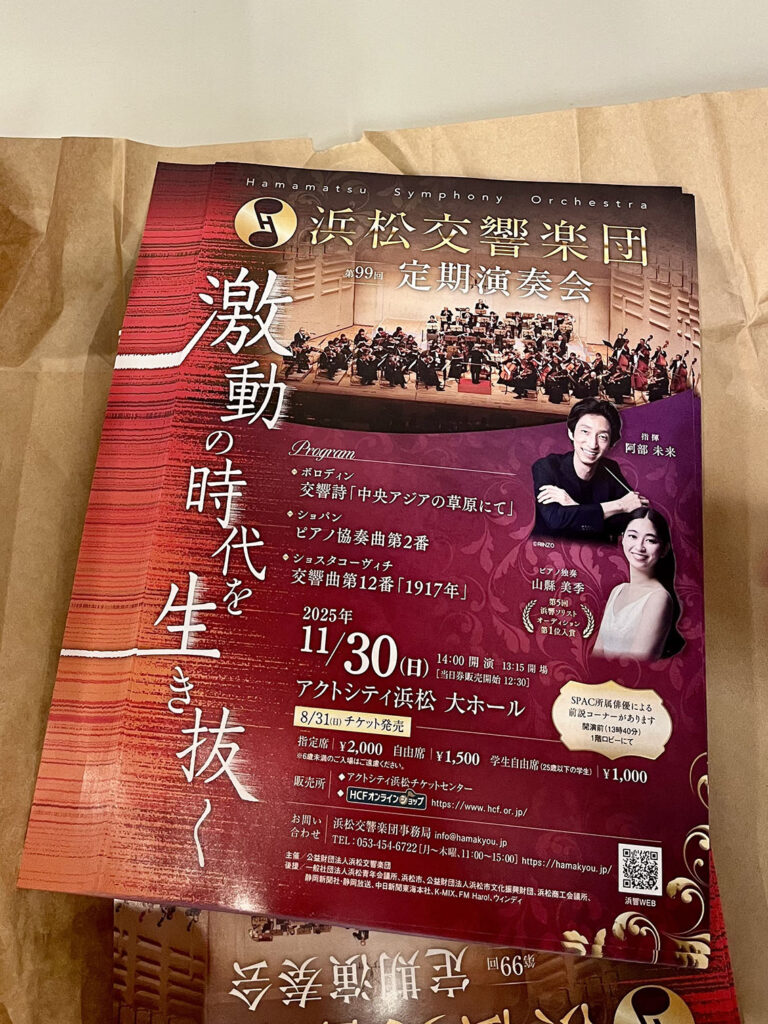

ワルシャワから浜松へ―山縣美季さんと一緒に、ショパンの世界へ🎹

10月2日、ポーランド・ワルシャワで第19回ショパン国際ピア

今回、浜響と共演いただく山縣美季さんは、春の予備予選を見事通

私も公式配信を通して応援していましたが、特にバラードの繊細か

そんな山縣さんをソリストにお迎えし、今回はショパンの《ピアノ

ショパンコンクールを通じてさらに深みを増した山縣さんの音楽と

私たち団員も心から楽しみにしています。

ぜひ、会場でその瞬間をお聴きください!

Hr. M・N

2025.10.05

もうそんな時期…!?

2025.10.02

「浜響と未来を奏でる合唱団」結団式・初回練習

2025.10.01

阿部先生浜響初来団

9/24(水)は本番で指揮を振っていただく阿部未来先生の初合奏でした。阿部先生の指揮はとても流麗で思わず見惚れてしまいました。これから先生の音楽づくりを楽しみながら吸収していきたいと思います。

次回の先生の来団日は1ヶ月以上先となります。今回の練習で学んだことを忘れず、ブラッシュアップして次回の練習に繋げます!

余談ではありますが、合奏開始前、ホルンを担当している私が普段通り上手(かみて)側で音出しをしていると、下手(しもて)に移動するようにとの指示が。ホルンは下手側で演奏する方がより一般的だと思いますが、上手側に慣れている私にとっては下手側で吹くのはとても新鮮でした。本番まで残り2か月あります。しっかりスコアを読み、周りをよく聴くことで今回のセッティングでの演奏が良いものになるよう頑張ります!

Hr. O

2025.09.18

ショスタコーヴィチとショパン国際ピアノコンクール

いよいよ来月に迫った第19回ショパン国際ピアノコンクール。今回は過去最多となる642名の応募者の中から、厳しい審査を経て選ばれた85名が、来月ワルシャワ(ポーランド)にて開催される本大会に出場されます。85名のうち日本から選出されたのは13名、そのうちの1人が、今回共演する山縣美季さんです。ショパンコンクール本選を経験された山縣さんが、その翌月に浜松でどのようなショパン(ピアノ協奏曲第2番)を聞かせてくださるのか、とても楽しみです。

さて、今では世界最高峰のピアノコンクールとも言われるショパン国際ピアノコンクールですが、その第1回は1927年に開催され、地元のポーランド人を中心に26名が参加しました。ソ連からは、国家の威信をかけて4名のピアニストが送り込まれたのですが、そのうちの1人が、当時20歳のショスタコーヴィチでした。本番直前にかかった虫垂炎(盲腸)の痛みに耐えながら演奏したショスタコーヴィチは、その影響もあってか入賞は逃してしまいましたが、見事最終選考にまで進んでいます(最終選考には8名が進出)。ショスタコーヴィチは、第一次審査ではバラード第3番、最終選考ではピアノ協奏曲第1番(ともにショパン作)を演奏したようですが、彼のショパン演奏は、ショパン的なロマンティシズムを感じさせない独特なもので、ルバート(=テンポを揺らすこと)を用いず、強弱の対比も欠く半面、音楽の対位法的側面が強調され、細部に至るまで精密に弾き分けられた、モダンなアプローチだったそうです。ショスタコーヴィチは、作曲だけでなくピアノ演奏においても時代を先取りしていたのですね。

ところで、写真は、ショスタコーヴィチが生まれ育った街、サンクトペテルブルク(ロシア)の宮殿広場です。(ショパンコンクールとは無関係)

私が2012年に訪れた際に撮影したもので、そこには有名なエルミタージュ美術館もあるため、サンクトペテルブルクの定番観光スポットとして観光客で賑わっていましたが、広大なその広場は、ショスタコーヴィチの交響曲第11番「1905年」の題材となった「血の日曜日事件」、そして今回演奏する交響曲第12番「1917年」の題材となった「十月革命」が起こった場所でもあります。

2012年当時の平和な宮殿広場からは過去の激動は想像できなかったように、ショスタコーヴィチが生き抜いた時代の過酷さは現代に生きる我々には想像しがたいものがありますが、ショスタコーヴィチが曲に込めた思いを少しでも表現できるよう、頑張って演奏したいと思います。

(Vn T.I.)

2025.09.11

ショスタコ千本ノック

今日の練習はショスタコーヴィチのみの合奏練習。「こんなに時間が取れることはあまりないから、千本ノックいきます!」とスタート(^^;)(ドキドキ)

3/2→4/4→3/4など拍子がしょっちゅう変化するし、たまに5拍子挟むし、調もコロコロ変わるし、目まぐるしいこの曲…。

少しでも気を抜いたり、「できた!」と思って安心したりすると次がズレてしまうので、頭フル回転でがんばっています!

細かな技術はひとまず置いておいて…、頭で理解してついていけるよう、時にはゆっくり、部分的に、丁寧にご指導くださいました。

おかげさまで、最後に楽章ごと通したときは、最初よりスッキリとした感じがしました。

田尻先生、ありがとうございます!

マニアックな曲かと思いますが、きれいなメロディーも力強いハーモニーもあるかっこいい曲です。

ぜひお楽しみに!!

Vn. M

2025.09.09

はまっキョをさがせ!

2025.09.02

合奏の裏では…

皆さんこんにちは。

暑い日が続いていますが、お体の調子はいかがでしょうか。

浜響は空調の効いた練習室で体調管理に気を付けながら毎週練習に励んでいます!

さて、8月最後の練習は田尻先生によるショパンとショスタコーヴィチの練習でした。

ショスタコーヴィチは1楽章(と可能なら2楽章)を練習予定でしたが、この手強い難曲、なかなか先へは進めず、1楽章の途中でタイムアップとなりました。

阿部先生の初回練習がだんだんと近づいてきましたので、それまでに全楽章かたちにしておかなければいけませんが、焦らず一つ一つ丁寧に積み上げていくしかない、ということを痛感した練習となりました。

さて今回、休憩時間や降り番(=自分の出番ではないこと)時間に団員で協力して「あること」を進めました。

一体誰に対して何を書いているのでしょう?

浜響では来年迎える50周年に向けて様々な取り組みを行う予定で、団員それぞれグループに分かれて企画・準備を進めています。

演奏会以外でも、HPやSNS要チェックです!!

(Hr O.F.)